四步复盘法

你是工作了十年,还是工作一年,重复了十遍?

很多人刻舟求剑、画地为牢,就是缺少复盘意识。

没有复盘,没有进步。这是来自 B 站 Up 主檀东东Tango的复盘四步法:

👉 https://www.bilibili.com/video/BV1EV411R7iK

什么时候复盘?复盘哪些东西?如何进行复盘?等等

视频干货慢慢,本文是该视频的笔记整理,共享学习。

复盘案例

复盘的基本对象是:人做事

举例:滑雪场上,有一块中英文双语告示板,但是 5 处英文翻译有 4 处错误,利用 STAR 模型对这件事件进行复盘:

Situation:可能是滑雪场为了满足外国游客的需求,所以需要设置双语告示板

Task:制作并张贴双语告示板

Action:1 翻译 -> 2 设计 -> 3 打印 -> 4 张贴(翻译错误大概出现在前 2 处)

Result:告示牌翻译错的离谱

STAR 模型可以回顾一件事情的梗概,但如果要复盘其中的细节,需要再加一个 R:

Situation

Task

Reason

Action

Result

案例中的 Reason 可能为:

条件不足:人(领导要的急)、时间(仓促上线)、钱

能力不行:员工能力(英语能力差、平面设计不行、也不知道利用翻译/海报设计工具等)、领导能力(缺乏监督审核)

动机不纯:某个环节的人故意为之

复盘过程中,STAR 模型仅能回顾事件梗概,加入 R,并深入研究 RAR。

对于自己的事情,RAR 是确定的,但是对于别人的事情,很多时候只知道 R(Result),但是不知道背后的R(Reason)和 A(Action)

🌰 举例:比如之前火爆的董宇辉小作文事件,我们仅仅只知道董宇辉出事了(Result),但是背后的真实原因(Reason)和过程(Action),我们不得而知。

重新回顾——复盘的最重要要抓住人做事,并且深究RAR

复盘对象

思考一下:什么事情值得复盘?

大事还是难事?

成功的还是失败的?

“天下大事,必作于细。天下难事,必作于易”——《道德经》

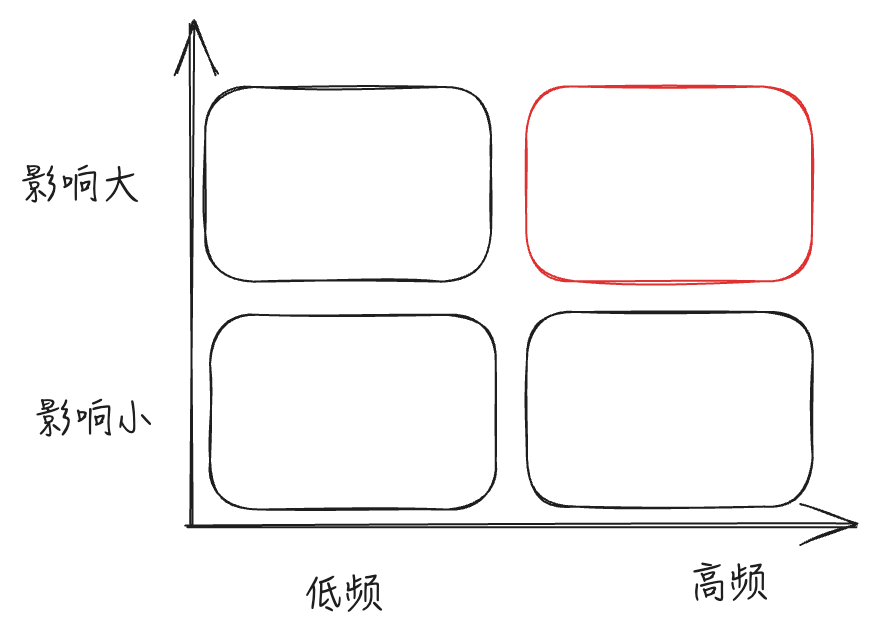

Up 给出一个参考矩阵,从两个维度,一个是频率,一个是影响(可能是好的影响也可能是坏的):

复盘需要关注这么几方面的事情:

影响大 ×× 高频:重点关注,比如找工作时的面试复盘(高频-会有多长连续面试,影响大-影响就业)

影响大 ×× 低频:比如情侣一起做旅游攻略、公司年会

影响小 ×× 高频:固化成流程,明确模板标准,或者养成习惯

短期影响小(长期影响大) ×× 低频:比如睡眠、饮食、学习、如何表扬孩子、企业怎么开会

复盘时机

事前

事前复盘又成为事前验尸、沙盘预演,即假设这件事情没有完成,如何采取措施。

事前复盘和 WOOP 模型类似:

Wish 愿望

Outcome 产出

Obstacle 障碍

Plan 计划

事故

出问题的时候要做好复盘

里程碑

阶段性目标完成,值得复盘

1/31/3 或者 1/41/4 时间

有助于把控过程风险,防止爆节点

为什么要放在 1/31/3?

假设放在靠后比如 2/32/3 的话,一个可能会和里程碑事件重合,另一个是来不及补救

结束

一个项目最低的要求是要有结束后复盘。

如何复盘 ⭐️

复盘方式有多种:

田俊国三步法:找差距、找原因、找方法

华为联想四步法:回顾目标、评估结果、分析原因、总结经验

阿里:揪头发、照镜子、闻味道

孙陶然四部分:目标结果,过程再现,得失分析,总结经验

1. 目标结果

即分析目标和结果,要诚实。

制定的目标,要符合 SMART 模型:

🌰 举例:

2024 我要减肥成功 ❌

2024 年 5 月 30 日前,把体脂率降到 18% ✅

🌰 另外一个特殊例子,有些公司会指定 OKR:

这里虽然 O(Objectives) 不符合 SMART,但是 KR(Key Results)是肯定要符合的。

目标和结果的对比,有五种情况:

一致

不足

超出

新增

消失

2. 过程再现

过程再现的关键是 RAR(Reasons - Action - Result)

对于过程再现,Up 给的方法是随时记录:比如要做一个知识管理师的训练营的项目,会在 flomo 建立一个笔记标签,将这个项目过程中涉及到的所有信息都记录下来,比如知识、思考、洞察、灵感、总结、过程信息、产生的效果等等都记录下来,后续要复盘,就可以查看这个标签下的所有笔记。

如何做到别人干活,你有收获?那就是去复盘身边人在做的项目

记录他的 RAR(重点是记录 Action,因为他的 Reasons 决策和 Result 结果你是知道的)

思考自己的 RAR(即换成是我,我会采取什么样的行动去完成?)

对比自己的 RAR 和他实际的 RAR

如果你是团队管理者

可以把自己的思考和发现都记录下来

多个项目同时在跑,可以多建几个笔记标签去记录

给下属犯错的机会,暂时忍住不说,等到复盘环节,再就说论事的说

领导忍住不说,下属进步更多

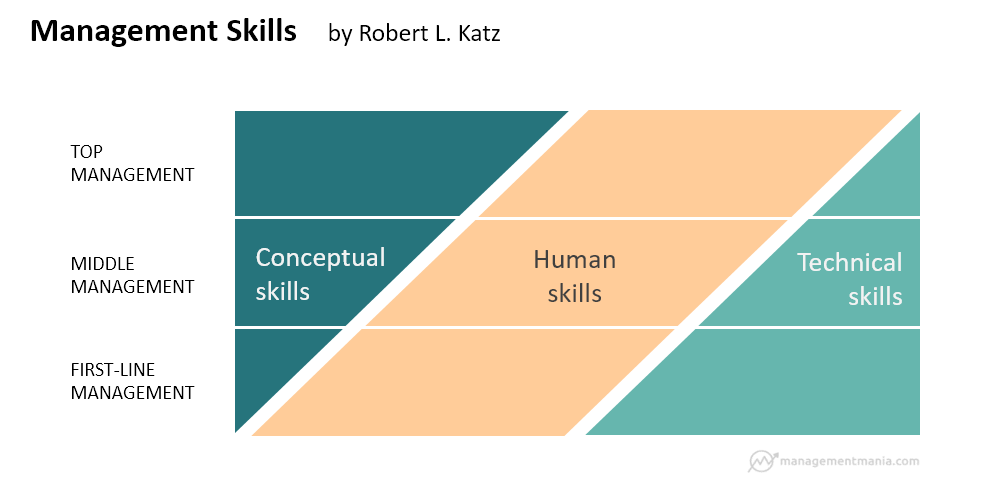

卡兹模型 管理者三层能力:

FIRST-LINE MANAGEMENT: 基层管理者最重要的是技术能力(Technical skills),其次是人际能力(Human skills),最后是概念能力(Conceptual skills)

MIDDEL MANAGEMENT 中层管理者和 TOP MANAGEMENT 高层管理者以此类推。

高层做梦、中层解梦、基层础圆梦

高层管理者可以说“我只要结果”,但是基层管理者则不可以,基层管理者本身应该是业务能手、对过程敏感、带领团队一线干。

总结:过程再现就是把最小单元的人做事,以及 RAR 过程讲清楚,把过程中产生的信息数据都记录清楚

你可以记录同事的过程,管理者应该记录下属的过程

3. 得失分析

哪些做的好?哪些做的不好?

目标结果对比之后,会得出:

一致

超出 👍

新增 👍

不足 💔 分析反思

消失 💔 分析反思

分析的两个方法:

1. 人做事

一个人做一件小事比较好分析,这里主要讲多人、长期协作,可下面几方面着手去分析:

什么先做,什么后做 ➡️ 流程

什么必须做,什么选择做 ➡️ 优先级

不同的人,做不同的事 ➡️ 分工

不同的人,做相同的事 ➡️ 标准

有人做的快,有人做的慢 ➡️ 效率

有的人做事,可能会突然/慢慢失控 ➡️ 风险

2. 套模型

模型一,丹尼尔·卡尼曼:成功 == 能力 ++ 运气

从能力和运气的两方面分析自己的原因,如果是运气占大头,得有自知之明。

成功的时候看窗外,失败的时候照镜子。

模型二:三层模型

三层模型:

反思行动

反思目标

反思心智模式

🌰 案例:你负责的新品双十一营销数据很棒,领导希望你下周三例会的时候进行分享,由于工作忙等,到下周二才加班赶几页 PPT,分享之后领导觉得没有到达预期效果。

使用三层模型进行反思:

反思行动:没有跟领导问清期望达到的分享目标、没有分配好时间、没有掌握快速制作 PPT 的方法、没有想过除 PPT 之外的形式(比如思维导图)

反思目标:自以为就是分享做事的过程,但领导的目的可能是希望识别出实力和运气的成分,根据成功经验是否可以产出可复制的模板、方法、模型,让其他运营人员也有收获成长,共同进步

反思心智模式:缺乏复盘思维(低效地重复 10 次,不如复盘 1 次)、不懂费曼学习法(以教为学学习效果最好、收获最大的永远是分享者自己)、自以为是(以为有成功的运营经历就很了不起,但经历不等同于能复制的经验)

模型三:PDCA

Plan 计划

Do 执行

Check 检查

Adjust/Act 调整/行动

其中 Check 就是及时复盘,不一定要事后再复盘,也可以阶段性复盘。

模型四:高效执行 4 原则(4DX)

聚焦至关重要的目标

贯彻引领性指标

建立激励性计分表

建立规律问责制

复盘主要关注贯彻引领性指标,指标有两种:

滞后性指标:结果指标,无法改变,比如减肥 10 斤

引领性指标:过程指标,可控,比如跑 10km

👉 具体看书《高效执行 4 原则》

模型五:具体业务相关的模型

跟自己业务相关的,比如影视飓风的视频符合 HKRR 模型:

Happinesss 快乐

Knowledge 知识

Reasonance 共鸣

Rhythm 节奏

4. 总结经验

总结经验:

把所谓的经历,提纯为能用的经验

把前人踩的坑,变成自己的养分

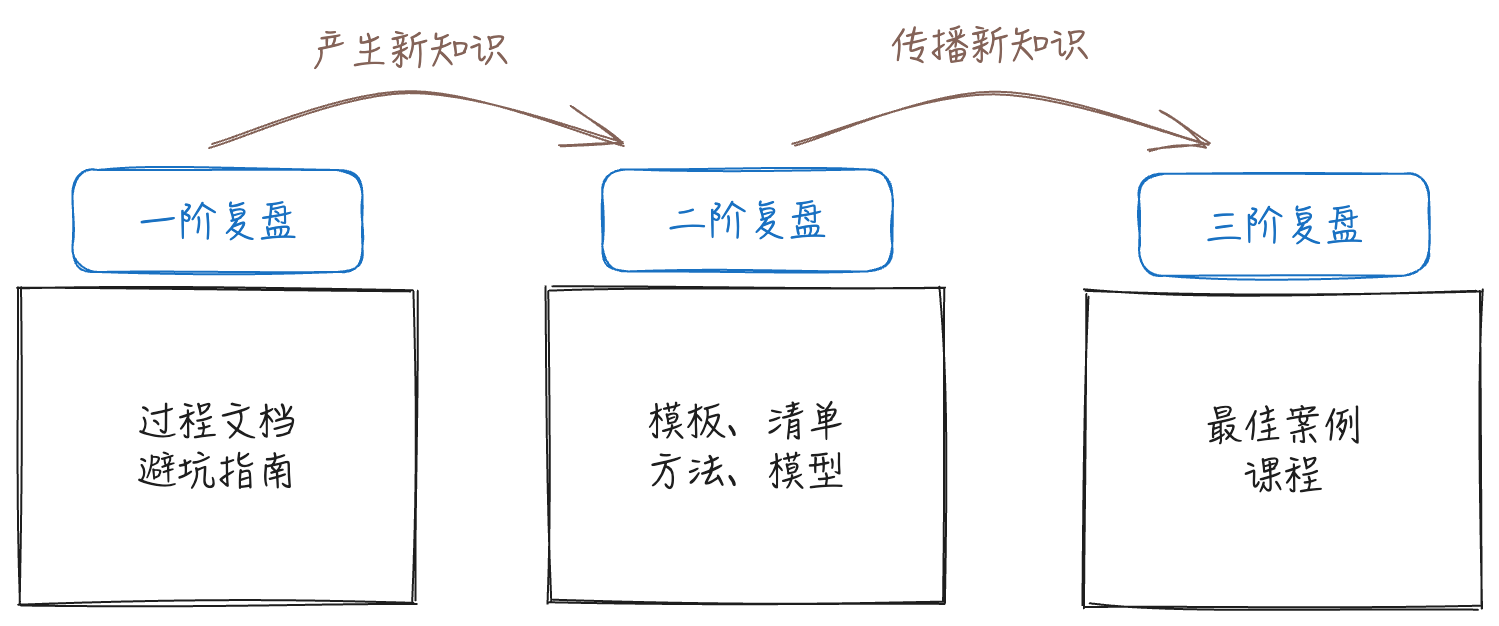

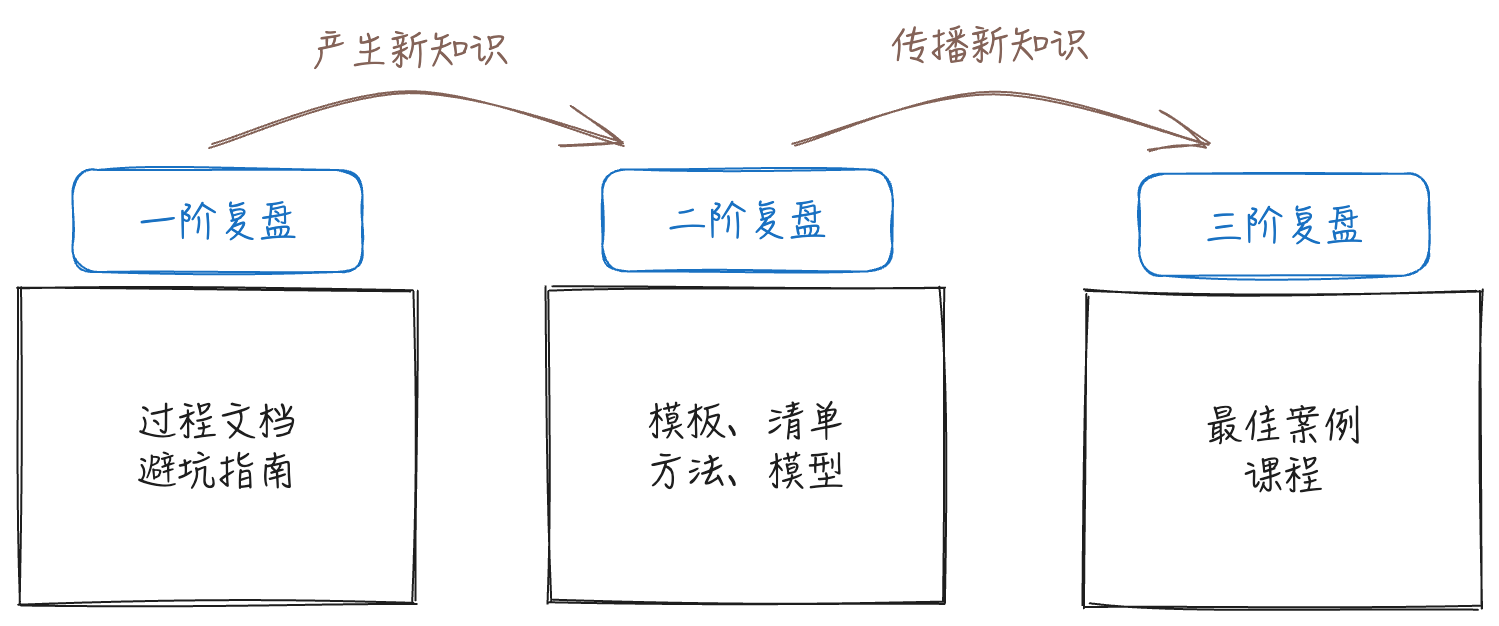

一阶复盘

阶段:第一次做

输出:过程文档、避坑指南

目标:不追求做的多么完美,跑通路线,输出文档,做到 60 分就很好

二阶复盘

阶段:第二次做

输出:模板、清单、方法、模型

目标:做到 80 分

🌰 案例 1:Up 第一次直播,把所有的坑都记录成思维导图,并把坑一一解决的;第二次直播,整个流程很顺利,产出了直播前清单,下次直播前过一遍清单即可。

成长是先落在文字上的(口诀秘籍)

然后才刻到骨子里(技能功夫)

🌰 案例 2:得到 APP 输出的模型「产课应问内自红」:

产品规格确定了知识容量,

课程定位确定了讲述对象,

应用场景确定了声音媒介,

问题意识确定了叙述模式,

内容完备确定了知识图谱,

自然语言确定了语言风格,

红线标准确定了合法合规。

三阶复盘

阶段:经过一阶和二阶之后的复盘

输出:最佳案例、课程

学习型组织

管理大师彼得·圣吉的五项修炼:

自我超越

心智模式

共同愿景

团队学习

系统思考

并且提出中「学习型组织」,Up 认为能够坚持把复盘应用到工作中的团队,就是学习型组织

注意和组织性学习(比如周末召集大家进行培训)区别开来,

OJT(On the Job Training):做中学,边做事、边复盘、边学习,这样的团队就叫做学习型组织。

企业未必要培训,但是员工必须需要学习,那么学习的资源来源于:

通用技能:B 站、得到等

内部技能:来源于复盘

知识资产是企业中和人才同等重要的资产,

人才是留不住的,但是知识资产却可以。

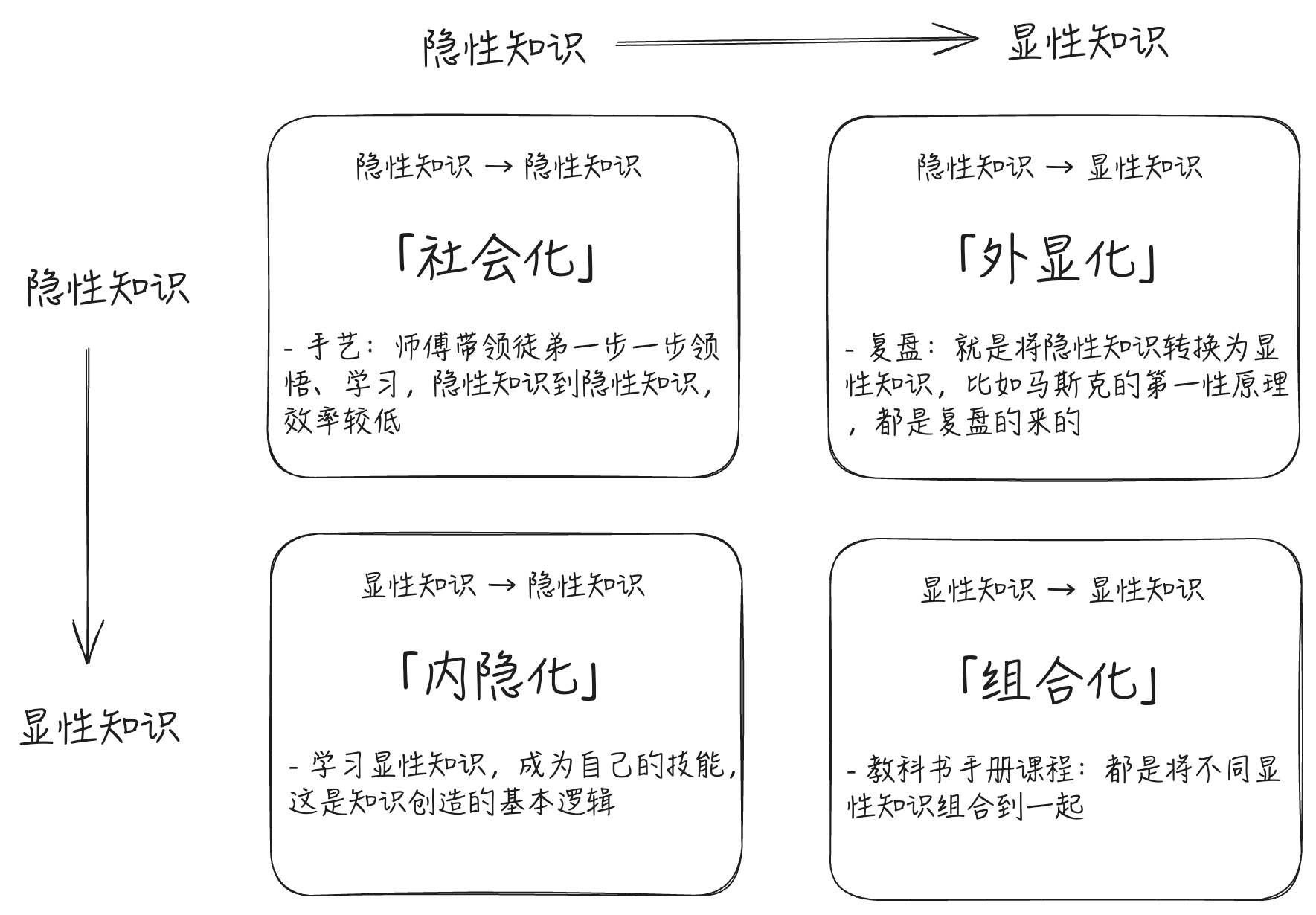

创造知识的源头不在企业,而是企业员工将自己的隐性知识转换为显性知识的过程。

🌰 金字塔原理、MECE 的分类法则,是前麦肯锡员工芭芭拉·明托创造的,她把自己的隐性知识(思考逻辑、做事诀窍)进行归纳总结,转换为大家都能理解的文字、书籍。

学校里学到的最重要的东西,就是最重要的东西在学校里学不到这一真理。——村上春树

野中郁次郎的 SECI 模型:

为什么复盘如此重要?

复盘,将隐性知识转换为显性知识(外显化),多次复盘之后,又能把显性知识组合在一起(组合化),成员各自学习,内化成自己的隐性技能(内隐化)。

10 倍速成长:2(擅长搜索) × 2 (擅长复盘)×2(复盘同事)× 1.25(偶尔加班)== 10